치아 사이 충치 (인접면 우식증) 치료 사례입니다.

안녕하세요, 치과의사 박현준입니다.

인접면 우식증(proximal caries)는

치아와 치아 사이에 있는

미세한 공간에 충치가 생긴것을 뜻합니다.

경력이 오래 된 치과의사라 할 지라도,

육안검진으로 쉽게 찾기 어렵고

결국 방사선 촬영을 통해서

그 위치와 크기를 가늠 할 수 있습니다.

그래서 그 크기가 커져서

결국 통증을 느꼈을 때나 치과에

오셔서 검진을 받게 되는 경우가

대다수라서 신경치료나 및 크라운

수복까지 이어지는 경우가 대다수죠.

물론, 그 전에 발견을 하면 간단히

인레이 수복으로 끝낼 수 있습니다.

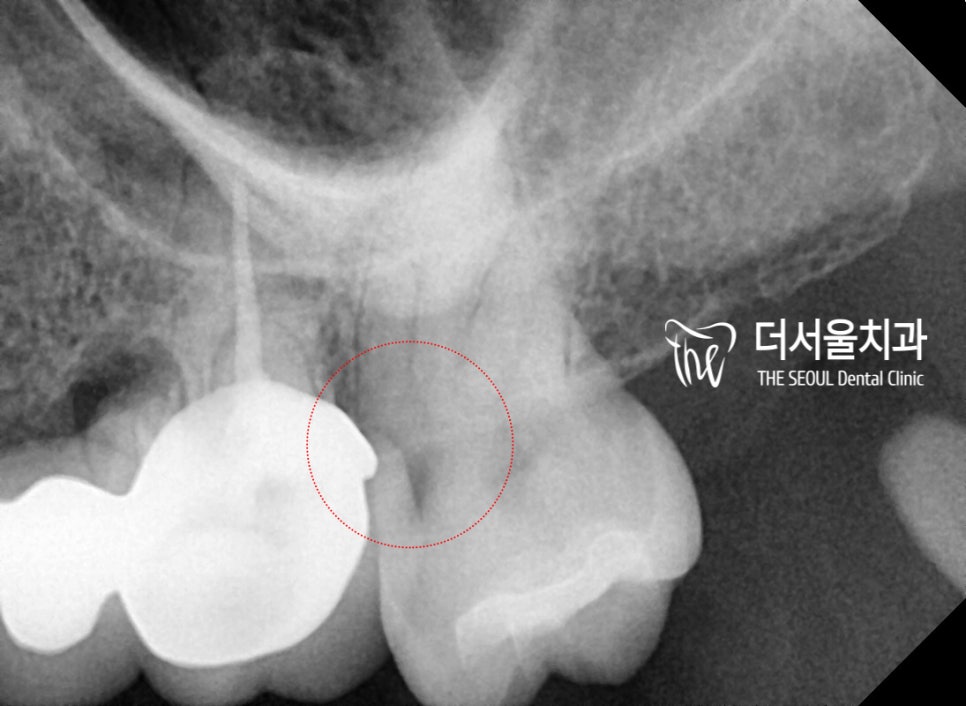

먼저 엑스레이 한장을 같이 볼게요.

표시를 2군데에 해놨습니다.

화살표를 쳐 둔 곳은,

인접면 우식증이 있는 곳이고

그 바로 앞에 있는 빨간색으로

각도를 표시 해 둔 곳은 크라운의

외형을 찍어둔 곳입니다.

예상컨데, 인접면 우식증이

나타난 이유는 바로 앞에 있는

크라운의 형태와도 연관을

지을 수 있기 때문에 이렇게

표시를 해두었습니다.

보통, 크라운의 외형 및

치아와 맞닿는 마진의 형태는

턱이지거나 이행되는 면이

활택해야 정상입니다.

면이 울퉁불퉁하거나 또는

면이 활택하지 못했을 경우에는

음식의 저류(음식물이 쉽게 낀다는 뜻)에

따라서 쉽게 충치들이 발생 될 수 있죠.

결국 이 분 또한, 어금니 통증 때문에

본 원을 찾아오시게 된 겁니다.

(앞서 말씀드린 것 처럼, 통증을

느끼고 나서야 결국 병원에 오신다는거..)

앞서 말씀드린 것 처럼

육안검진으로 보면, 통증 발생이 위치에는

별다른 특이소견을 찾아볼 수 없습니다.

근데 방사선 사진을 찍어서 보면,

충치의 범위 및 위치가 확인이 되며

신경과 가까이 근접해 있기 때문에

신경치료를 할 수 밖에 없는

상황이라는 것을 알 수 있습니다.

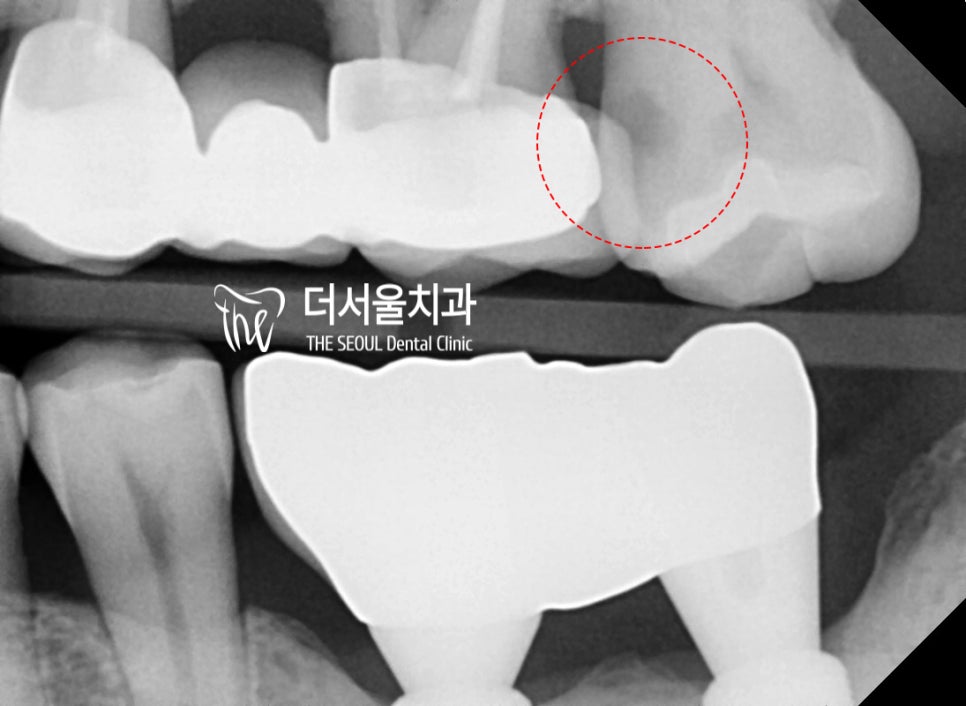

교익 방사선 사진(bite wing)에서도

충치의 위치는 계속 확인이 됩니다.

1) 러버댐 2) 클램프

2가지는 반드시 사용을

해야 된다는 글을 적었던 적이 있었습니다.

위에 링크를 클릭하셔서,

한번 글을 읽고 오시면 많은 도움이 되실거예요.

해당 사진은, 클램프와 러버댐을

낀 상태에서 치아의 신경관 내에

충전 재료로 수복을 해 둔 사진입니다.

뿌리의 형태 그대로, 하얗게

무언가 충전 재료로 채워진 것을

보실 수 있습니다.

뿌리 끝으로 부터, 치아의 머리까지

쭈욱 이어지면 잘 된 신경치료라

볼 수 있겠습니다.

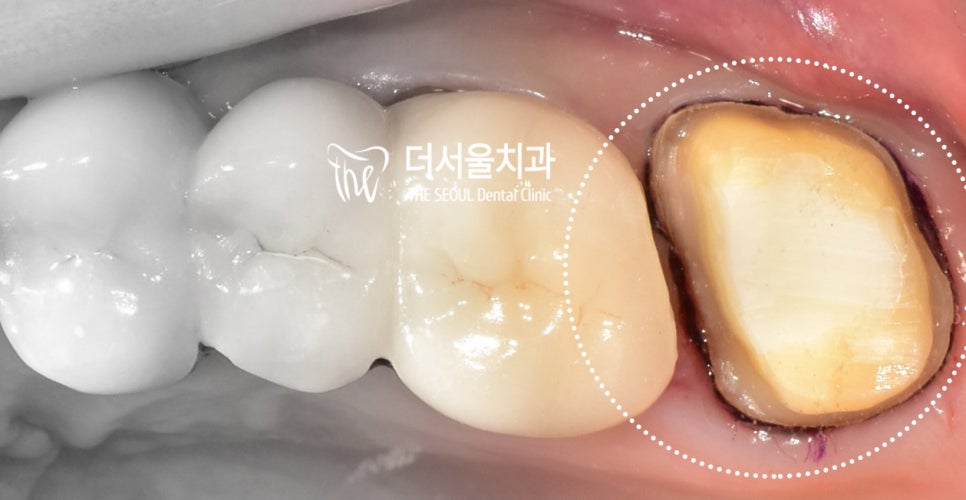

자 신경치료라 부르는,

과정을 다 마친 뒤에는 코어(core)라는

과정을 거치게 됩니다.

(기둥을 만드는 것 )

그 다음에는 이제 기둥과

크라운이 연결 될 수 있도록

외형을 다듬게 되죠.

(잇몸이 까맣게 보여지는 것은,

code 라는 것을 심은 겁니다.

인상채득이라 해서 ‘본 뜨기’ 를 할 때

조금 더 정밀하게 할 수 있도록

하는 과정입니다.)

이후, 2주 뒤에 지르코니아 크라운이

만들어져서 수복이 되었습니다.

『정리』

치아에 통증이 생겼다?

거의 90% 이상 확률로

신경치료 라는 근관치료를

할 가능성이 있습니다.

그래서 우리는 통증이 느껴지기 전에,

미리 어떤 문제를 예방하는 습관을

들이는 것이 중요하며

현존하는 방법중에서,

가장 효율적인 것은 바로

‘정기검진’ 입니다.

제가 늘 글을 적을 때 마다 말씀드리죠?^^

앞으로도 계속 말씀드릴겁니다.

감사합니다, 글쓴이 박현준 원장이였습니다.

치료기간: 2022.05.12~2023.05.21